Von Jana Kummer

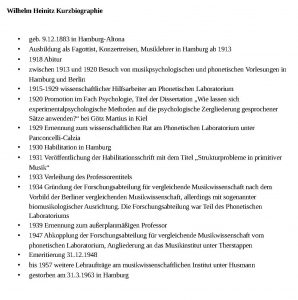

Wilhelm Heinitz war von 1915 bis 1948 am Kolonialinstitut (s. Beitrag zu „Anfänge der Hamburger Musikwissenschaft“) und der Universität in Hamburg angestellt (s. Lebenslauf). Während seiner akademischen Laufbahn vom wissenschaftlichen Hilfsarbeiter zum Professor unternahm er vielfältige Versuche, Hamburg als einen ‚Standort‘ für Vergleichende Musikwissenschaft zu etablieren. In diesem Rahmen entwickelte er seine sogenannte ‚Biomusikologie‘, die er in der disziplinären Öffentlichkeit auf hartnäckige und mitunter prätentiöse Art und Weise vertrat.1 Anhand ausgewählter Publikationen sowie Kongressbeiträge soll im Folgenden skizziert werden, wie Heinitz seine Forschungen in der Musikwissenschaft zu etablieren suchte.

Heinitz’ Biomusikologie als Teil der Vergleichenden Musikwissenschaft

Bereits 1915 war Heinitz – zunächst noch ohne akademischem Abschluss – mit den Forschungen der damals bekanntesten Vertreter der deutschen Vergleichenden Musikwissenschaft in Kontakt gekommen: jenen von Prof. Dr. Carl Stumpf und Dr. Erich M. von Hornbostel. Spätestens seit 1918 bestand auch persönlicher Kontakt.2 So griff er in den ersten Jahren seiner Anstellung auch auf deren Methoden zurück, z. B. auf Tonhöhenmessungen nach dem Tonometer oder auf den Transkriptionsstandard nach Hornbostel und Dr. Otto Abraham.3 Nach seiner Dissertation im Fach Psychologie bei Prof. Dr. Götz Martius in Kiel 19204 entwickelte er allmählich eigene Methoden und Thesen, die er unter dem Begriff ‚Biomusikologie‘ zusammenfasste und für die er eine spezifische, der Phonetik entlehnte Terminologie anwandte.5 Diese ist gekennzeichnet durch die Prämisse, dass Musik zuallererst Bewegung sei und dass es biologisch notwendige Eigenarten gäbe, wie sich ein Mensch musikalisch artikuliert (s. Abb. 2). Angelehnt an die sogenannte ‚Rutzsche Typenlehre‘6 suchte er selbst nach biologisch typischen musikalischen Ausdrucksmerkmalen von Individuen, Völkern oder „Rassen“.7 Sein empirisch-induktives Vorgehen mit dem Ziel, universelle Gesetze aufzustellen, war charakteristisch für die gesamte Vergleichende Musikwissenschaft in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wurde jedoch zuweilen auch eben dort problematisiert.8 Die stetige Betonung der allgemeinen Zuverlässigkeit und Aussagekraft der Ergebnisse „exakter naturwissenschaftlicher“ Methoden und „planmäßiger Experimente“ diente Heinitz auch als Legitimierungsstrategie für seine noch nicht etablierten Methoden.9

Disziplinäre Resonanz: Heinitz’ Publikationen im Licht seiner Rezensenten

Schon im Jahr seiner Anstellung als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter am Phonetischen Laboratorium begann Heinitz in wissenschaftlichen Zeitschriften zu publizieren.10 Bis zu ihrer Einstellung 1936 veröffentliche er regelmäßig Artikel in der vom Phonetischen Laboratorium herausgegebenen Zeitschrift Vox, die sich als Zeitschrift für experimentelle Phonetik verstand. Nach seiner Dissertation veröffentlichte er außerdem zunehmend in musikwissenschaftlichen Fachzeitschriften.11

Seine Publikationen wurden äußerst ambivalent beurteilt. Exemplarisch lässt sich dies an der Resonanz, die seine Habilitationsschrift hervorrief, veranschaulichen. Während Prof. Dr. Robert Lach Heinitz’ Habilitationsschrift Strukturprobleme in primitiver Musik als „ein Musterbeispiel echter deutscher wissenschaftlicher Akribie und Solidität“ und „ein förmliches Kompendium der vergleichend-musikwissenschaftlichen Arbeitstechnik und -methode“ beurteilte,12 kritisierte Dr. Georg Herzog, zunächst Assistent von Stumpf und Hornbostel und später Schüler Prof. Dr. Franz Boas’, einen Mangel an geschichtlicher Perspektive und kulturellem Setting. Er beurteilte ferner die Methodik als dem komplexen Gegenstand nicht angemessenen und unausgereift.13 Hornbostel selbst hatte seinerzeit die Methoden in Heinitz’ erstem Habilitationsentwurf (1924) ebenfalls als zu statistisch und zu unergiebig kritisiert.14

In einem recht kurz gehaltenen Nachruf beschrieb Prof. Dr. Walther Vetter, der von 1929 bis 1934 ebenfalls in Hamburg Lehrbeauftragter war, Heinitz als „sich rastlos mühenden Forscher“, als „problematischen Charakter“. Andererseits hielt er ihm zugute, sich bewusst nicht abgekapselt zu haben.15

Heinitz’ Biomusikologie im „Dritten Reich“

1934 wurde am Phonetischen Laboratorium die Forschungsabteilung für Vergleichende Musikwissenschaft gegründet, deren erster und einziger Leiter Heinitz blieb.16 In Berlin waren Vergleichende Musikwissenschaftler wie Hornbostel, Dr. Curt Sachs und Dr. Robert Lachmann schon als Juden oder sogenannte „Halbjuden“ von den Nationalsozialisten entlassen und emigriert. Heinitz’ Position im nationalsozialistischen Deutschland war von Ambivalenzen geprägt. Zum einen lässt sich feststellen, dass er ab 1938 vermehrt zum Thema Musik und Rasse publizierte.17 Aufgrund seiner biologischen Perspektive, seiner an Rutz und Sievers orientierten Typenlehre und seines Universalitätsanspruchs hatte seine Forschung durchaus eine Schnittmenge mit der NS-Rassenideologie. Schon 1928 betonte Heinitz die große Bedeutung der Völkerpsychologie, die jedoch biologisch fundiert werden müsse, um „in die biologische Notwendigkeit eines bestimmten musikalischen Falles eindringen zu können“.18 Zum anderen wurde er vom Regime als ideologisch nicht einwandfrei beurteilt. Beispielsweise wurde ihm seine kurze, aber erst nach Januar 1933 beendete Mitgliedschaft in der Johannisloge bis 1945 immer wieder angelastet.19 Zudem promovierte er 1938 den polnischen Juden Rafael Broches,20 der noch im selben Jahr deportiert und vermutlich 1941 im KZ ermordet wurde.21

Universalitätsanspruch und Konflikte: Heinitz’ Kongressteilnahmen

Obgleich Heinitz selbst nie einen Kongress in Hamburg ausgerichtet hat, nahm er an einer Vielzahl von Kongressen teil. Die diversen Kongressteilnahmen zeugen von seinen regen Unternehmungen, seine Forschungen in der Disziplin und darüber hinaus bekannt zu machen. Er besuchte sowohl Kongresse mit musikgeschichtlichen Themenschwerpunkten, als auch allgemein musikwissenschaftliche, phonetische und anthropologische.22 Zwei Beispiele veranschaulichen sein engagiertes wie streitbares Auftreten.

Im März 1932 nahm Heinitz am Kairoer Kongress für arabische Musik teil. Unter der Schirmherrschaft von König Fuad I. wurde auf dem internationalen Kongress zwei Wochen lang in verschiedenen Sektionen über Geschichte und Gegenwart der arabischen Musik diskutiert. Neben einer Vielzahl von arabischen Gelehrten, Komponisten und Poeten waren auch mehrere europäische Musikwissenschaftler zu dem Kongress eingeladen, „in order to discuss all that was required to make the music civilized, and to teach it and rebuild it on acknowledged scientific principles“, wie es im Kongressbericht heißt.23 Neben Sachs, der auch an der Organisation beteiligt war, nahmen auch Hornbostel, Lachmann, Prof. Dr. Johannes Wolf und Paul Hindemith teil. Partizipiert hat Heinitz zum einen an der „Sektion für Musikinstrumente“, zum anderen an der „Sektion für Aufnahmeangelegenheiten“, welche einzelne Stücke der angereisten Ensembles auswählte, um von ihnen Tonaufnahmen anzufertigen. Ein Ergebnis dieser Arbeit ist die nahezu vollständige Sammlung der Tonaufnahmen des Kongresses, die nachträglich an die Forschungsabteilung gesandt wurden und auch heute noch im Institut zugänglich sind (s. Beitrag zur „Sammlung ethnographischer Tonträger“). In der Diskussion trat Heinitz zusätzlich für eine filmische Dokumentation der Aufführungen ein, die jedoch nicht realisiert wurde.24 Diese hätten auch seiner angestrebten biomusikologischen Untersuchung genutzt, zu der er jedoch im Nachhinein nichts veröffentlichte – letztendlich erschienen aus der Feder Heinitz’ lediglich kurze Kongressberichte.25

Nicht zuletzt zeigte sich Heinitz’ konfliktreiche Position innerhalb der Disziplin auf dem ersten internationalen Kongress der Gesellschaft für Musikforschung 1950 in Lüneburg. Mit Prof. Dr. Friedrich Blume und Prof. Dr. Hans Engel waren zwei seiner schärfsten Kritiker an der Organisation beteiligt.26 Heinitz referierte über die „biologischen Grundlagen der musikalischen Werkkunde“.27 Engel, der Heinitz’ Homogenitätslehre laut einem anonymen Bericht im Spiegel schon zwei Jahre zuvor verrissen hatte, sprach in einer hitzigen Diskussion von „bedauerlicher Unwissenschaftlichkeit“ der aufgestellten Thesen und einem Affront gegenüber ausländischer Kollegen.28 Der Abdruck seines Referats im Kongressbericht wurde von der Redaktion wegen antisemitischer Tendenzen abgelehnt, wogegen Heinitz erwog, gerichtlich vorzugehen.29 In einem offenen Brief an die „musikwissenschaftliche Kollegenschaft“ rechtfertigte Heinitz seine referierten Methoden, aus denen sich „unter Umständen (wie hier) ein Bild der Reinheit rassischer Typologie ergibt, wie es bei dem unendlichen Durcheinander und der vielfachen Verwässerung anderer, z. T. ideologisch erdichteten und tendenziös fehlbewerteten Rasseeigenschaften (auch in dem weiten Gebiet der Vergleichenden Mw.) wohl nur selten gefunden werden dürfte.“30

***

Trotz der regen und intensiven Bemühungen gelang es Heinitz kaum, seine ‚Biomusikologie‘ in der Musikwissenschaft zu etablieren. Der Forschungsbereich Musik und Bewegung hat heute in der Musikwissenschaft durchaus eine große Relevanz erlangt, ebenso wie Performance-fokussierte Analysen von Musik.31 Diese Forschung findet jedoch größtenteils unter gänzlich anderen Prämissen als denen von Heinitz statt. Sein Einfluss auf das musikwissenschaftliche Institut ist eher struktureller Art: Durch seine Forschung und Lehre etablierte Heinitz den Forschungsbereich der Vergleichenden Musikwissenschaft, der durch Prof. Dr. Heinrich Husmann, der 1949 die Leitung des musikwissenschaftlichen Instituts übernahm, mit anderen Schwerpunkten methodisch wie thematisch erweitert fortgeführt wurde.32

Zurück zum Inhaltsverzeichnis Öffentlichkeiten der Musikwissenschaft